1. フレイルとは:基礎知識と重要性

介護施設で実践されているフレイル予防の取り組みや成功事例を理解するためには、まず「フレイル」の基本的な定義や特徴について知っておくことが不可欠です。

フレイル(Frailty)とは、高齢になるにつれて心身の活力が低下し、健康障害や要介護状態に陥りやすくなる前段階の状態を指します。具体的には、筋力の低下、活動量の減少、体重減少、認知機能の低下などが主な特徴として挙げられます。

日本は世界でも有数の超高齢社会となっており、今後ますます高齢者人口が増加することが予想されています。その中で、介護施設は高齢者が安心して生活できる場であると同時に、フレイル予防においても重要な役割を担っています。早期にフレイルを発見し、適切な対応を行うことで、要介護状態への進行を防ぐことが可能です。

日本の高齢社会においては、「健康寿命」を延ばすことが社会全体の大きな目標となっています。そのためにも、介護施設内でのフレイル予防の取り組みは非常に意義深いものと言えるでしょう。

2. 介護施設でのフレイル予防の基本的な取り組み

介護施設では、入居者一人ひとりが健康で自立した生活を維持できるよう、フレイル(虚弱)予防に向けた様々な取り組みが実践されています。ここでは、現場で実際に行われている日常生活支援、身体機能訓練、そしてバランスの取れた食事提供について具体的にご紹介します。

日常生活支援による自立促進

施設スタッフは、利用者ができるだけ自分で身の回りのことを行えるようサポートしています。例えば、着替えやトイレ動作などの日常動作を見守りながら適切に手助けし、「できることは自分で」という意識を大切にしています。また、掃除や簡単な調理などの軽作業もリハビリテーションの一環として取り入れられています。

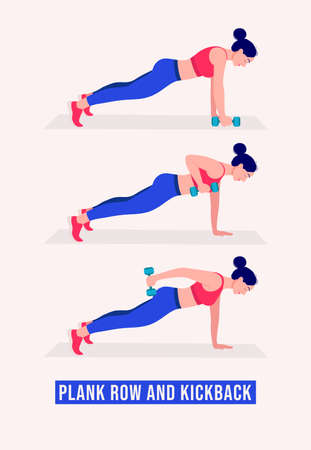

身体機能訓練と運動プログラム

フレイル予防には身体機能の維持・向上が不可欠です。そのため、多くの施設では専門職による個別または集団体操、ウォーキング、筋力トレーニングなどを定期的に実施しています。下記は代表的な身体機能訓練プログラムの例です。

| プログラム名 | 内容 | 頻度 |

|---|---|---|

| 集団体操 | 椅子に座ったまま行う全身ストレッチや筋力トレーニング | 週2~3回 |

| 歩行訓練 | 施設内外を安全に歩く練習やバランス運動 | 毎日 |

| 個別リハビリ | 理学療法士による個々の状態に合わせた運動指導 | 週1~2回 |

バランスの取れた食事提供

栄養管理もフレイル予防には欠かせません。管理栄養士が中心となって、季節感や嗜好を考慮しつつ、高タンパク・低塩分・十分なエネルギー摂取を意識したメニューが提供されています。また、水分補給の声掛けや間食タイムも設けられ、脱水や低栄養の予防につなげています。

栄養バランスの工夫例

| ポイント | 具体的な工夫 |

|---|---|

| 高タンパク質食品の活用 | 魚・肉・豆腐・卵料理を毎食取り入れる |

| 咀嚼・嚥下への配慮 | きざみ食やソフト食への変更対応 |

| 彩りや季節感の演出 | 旬の野菜や果物を積極的に使用する |

| 間食や水分補給タイムの設定 | お茶会やおやつタイムで楽しみながら補給する工夫 |

まとめ:現場で根付く多角的なアプローチ

このように、介護施設では日常生活支援から運動、食事まで多角的なアプローチによってフレイル予防が実践されています。これら地道な取り組みこそが、高齢者一人ひとりの健やかな生活を支える基盤となっています。

3. 多職種連携によるアプローチ

介護施設におけるフレイル予防の現場では、介護士、看護師、栄養士、リハビリスタッフなど、多職種が連携したチームケアが非常に重要な役割を果たしています。

多職種連携の特徴

それぞれの専門職が持つ知識と経験を生かし、ご利用者様一人ひとりの状態や生活習慣に合わせたきめ細かな支援を行うことができます。例えば、介護士は日々の生活動作や身体状況を観察し、変化をいち早くキャッチします。看護師は健康管理や服薬管理を行い、体調不良の早期発見に努めます。栄養士は個別の食事内容や栄養バランスを考慮しながら献立を作成し、リハビリスタッフは身体機能の維持・向上に向けた運動プログラムを提供します。

チームケアの重要性

このような多職種による協働体制が構築されていることで、ご利用者様の健康状態やフレイルの進行度合いに応じた適切な対応が可能となります。また、定期的なカンファレンスや情報共有ミーティングを通じて、多方面からの視点で課題を抽出し、それぞれの専門職が力を合わせて解決策を検討します。

成功事例:A施設の場合

ある特別養護老人ホーム(A施設)では、多職種連携チームによる月1回のケースカンファレンスを実施しています。例えば、歩行能力が低下していたご利用者様に対しては、リハビリスタッフが個別運動指導を提案し、栄養士が筋力維持に必要なタンパク質強化メニューを作成。介護士と看護師は日々の体調変化や食事摂取量を詳細に記録・共有することで、ご利用者様のADL(日常生活動作)の改善につなげました。このような一丸となった取り組みにより、フレイル進行の抑制だけでなく、ご利用者様自身が「自分らしく過ごせる」時間が増えたという声も聞かれています。

まとめ

多職種連携によるアプローチは、単独では見逃されがちなサインも早期発見できるため、フレイル予防において極めて有効です。今後も各職種が互いに尊重し合いながら、ご利用者様中心のケア体制づくりが求められています。

4. 地域との連携・家族支援の工夫

介護施設におけるフレイル予防の取り組みをより効果的に進めるためには、地域社会やご家族との密接な連携が不可欠です。日本の伝統的な地域コミュニティ文化を活かしつつ、地域交流イベントや家族参加型プログラムなど、さまざまな工夫が実践されています。

地域交流を通じたフレイル予防

多くの施設では、地域住民やボランティア団体と協力して、季節ごとのイベントや健康講座、趣味活動を実施しています。これにより入居者は社会的つながりを維持でき、孤立感やうつ状態の予防にもつながります。また、地元の保育園や小学校との世代間交流も盛んで、お互いに刺激となり心身の活性化が期待できます。

家族を巻き込んだ支援プログラム

ご家族が積極的にリハビリやレクリエーション活動に参加することで、ご本人のモチベーション向上につながっています。施設によっては「家族参加型リハビリ教室」や「定期面談会」を設け、ご家族もフレイル予防の知識を学び自宅でのケアに役立てています。

地域・家族連携プログラム事例一覧

| 取り組み内容 | 対象 | 効果 |

|---|---|---|

| 地域住民との合同体操教室 | 入居者・地域高齢者 | 運動習慣の定着、社会参加促進 |

| 世代間交流(幼稚園児とのふれあい) | 入居者・子どもたち | 認知機能向上、情緒安定 |

| 家族参加型フレイル予防セミナー | 入居者・ご家族 | 家庭での支援強化、情報共有 |

日本ならではの協働事例

地方自治体と介護施設が協力し、「町ぐるみ健康プロジェクト」としてウォーキング大会や栄養指導教室を開催する例も増えています。また、災害時の支援ネットワークづくりなど、安全・安心な暮らしを支える仕組みにも発展しています。このような多方面での連携は、日本独自の“共助”文化が根底にあり、今後ますます重要視される分野です。

5. ICT技術・デジタル機器の活用

近年、介護施設ではフレイル予防をより効果的に進めるため、ICT技術やデジタル機器の導入が進んでいます。特に、健康管理や運動プログラムへの応用が注目されています。

タブレット端末による健康管理

多くの施設では、利用者一人ひとりの健康状態を日々記録するためにタブレット端末を活用しています。これにより、血圧や体温、体重などのデータが簡単に記録・共有され、職員だけでなく家族もリアルタイムで状況を確認できるようになりました。また、過去のデータをグラフ化することで、利用者自身も自分の変化に気づきやすくなり、健康意識の向上につながっています。

運動プログラムへの最新技術導入

運動不足はフレイル進行の大きな要因ですが、最近ではデジタル機器を使った運動プログラムが人気です。例えば、大型モニターと連携したエクササイズ動画や、タブレットで参加できるバーチャル体操教室などが導入され、高齢者が楽しみながら身体を動かせる環境が整えられています。さらに、一部施設ではセンサー付きの運動機器を用いて個別の運動成果を可視化し、モチベーション維持に役立てています。

見守りシステムによる安全確保

見守りシステムもまた、ICT活用の代表例です。施設内に設置されたセンサーやカメラが利用者の日常生活をさりげなく見守り、転倒リスクや異常行動を早期に発見できます。これにより職員の負担軽減だけでなく、ご本人とご家族にも安心感を提供しています。

成功事例:ICT活用によるフレイル予防の成果

ある東京都内の介護施設では、タブレット端末と見守りシステムを組み合わせた健康・生活管理を実施しています。その結果、利用者同士のコミュニケーションが増えたり、自主的に運動へ参加する方が増加しました。また、ご家族からも「離れていても様子が分かって安心」と高い評価を受けており、ICT技術導入がフレイル予防に大きく貢献していることが伺えます。

6. 成功事例の紹介

実際に成果を上げたフレイル予防の事例

多くの介護施設では、フレイル予防に向けた取り組みが日々実践されています。ここでは、実際に成果を上げた具体的な事例をご紹介します。

ケース1:運動プログラム導入によるADL向上

東京都内のある特別養護老人ホームでは、週3回の集団体操や個別リハビリテーションを積極的に取り入れています。その結果、利用者の中には歩行能力が改善し、自分で食堂まで歩いて行けるようになった方も増えています。スタッフからは「以前より明るい表情が増え、自立心も高まった」との声が寄せられています。

ケース2:栄養ケアで生活の質が向上

北海道のデイサービスでは、管理栄養士と連携したバランスの取れた食事提供を開始。低栄養状態だった利用者が数ヶ月後には体重が安定し、「ご飯がおいしく感じられるようになった」「食事の時間が楽しみになった」といったポジティブな感想が聞かれるようになりました。

ケース3:社会参加活動による精神的充実

大阪府の介護施設では、地域ボランティアと連携した交流イベントを定期的に開催。利用者同士の会話が増え、「昔話をしたり歌を歌ったりすることで毎日が楽しい」といった利用者の声もあり、心身ともに活気づいた様子が見られます。

利用者・家族からの声

「一人で外出する自信がつきました」「家族との会話が増えてうれしいです」「体調もよくなり、趣味にも再挑戦できました」など、多くの前向きな反応が報告されています。これらの成功事例は、施設職員だけでなく、ご家族や地域社会とも連携してフレイル予防に取り組むことの大切さを示しています。

7. 今後の課題と展望

介護施設で実践されているフレイル予防の取り組みは、一定の成果を挙げてきましたが、今後も持続的に発展させるためにはいくつかの課題があります。まず、予防活動の継続性を確保することが重要です。入居者一人ひとりの状態やモチベーションに合わせたプログラム設計、スタッフの専門知識向上、家族や地域との連携強化など、複合的なアプローチが求められています。

予防活動の継続・定着の課題

フレイル予防の効果を長期間維持するには、日々の小さな積み重ねが不可欠です。しかし、高齢者自身が活動を継続する意欲を失ったり、体調変化によって参加が難しくなるケースも少なくありません。また、人員不足やスタッフの負担増も現場で大きな課題となっています。

多職種連携とICT活用

これからは看護師・理学療法士・管理栄養士など多職種が協力し、よりきめ細かなサポート体制を構築していく必要があります。また、ICT(情報通信技術)の導入によって、利用者の日々の健康データや活動状況を可視化し、個別対応を進めることも期待されています。

地域社会との連携強化

施設内だけでなく、地域住民や自治体とも連携しながら、外出イベントや交流活動を充実させることで、高齢者の社会参加や生きがいづくりにもつながります。今後は「地域包括ケア」の理念に基づき、予防活動を施設外にも広げていくことが求められるでしょう。

このような課題に取り組むことで、介護施設でのフレイル予防活動はさらに発展し、高齢者が自分らしく生活できる環境づくりに貢献していくことが期待されます。