1. スポーツ外傷の種類と特徴

スポーツをする中で、さまざまな外傷が発生することがあります。日本国内でもよく見られるスポーツ外傷には、それぞれ特有の原因や症状があります。ここでは代表的な外傷の種類と、その特徴について分かりやすく解説します。

代表的なスポーツ外傷の例

| 外傷名 | 主な発生スポーツ | 特徴・症状 |

|---|---|---|

| 捻挫(ねんざ) | バスケットボール、サッカー、バレーボール | 関節をひねることで起こる。腫れや痛み、可動域の制限がみられる。 |

| 肉離れ | 陸上競技、サッカー、ラグビー | 筋肉に急激な負荷がかかって部分的に断裂。突然の鋭い痛みが特徴。 |

| 骨折 | 野球、体操、柔道 | 強い衝撃や転倒によって骨が折れる。痛みや腫れ、変形が現れることもある。 |

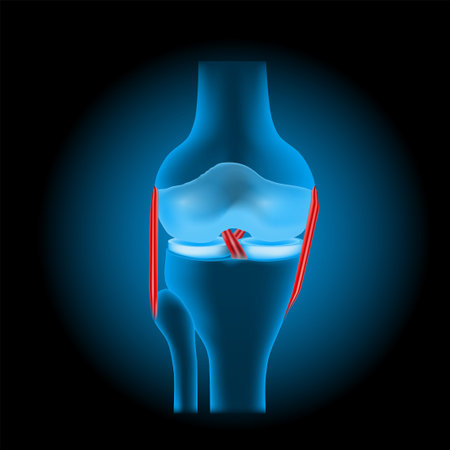

| 靱帯損傷(じんたいそんしょう) | ラグビー、バスケットボール、サッカー | 関節を支える靱帯が切れたり伸びたりする。関節の不安定感が出ることも。 |

| 疲労骨折(ひろうこっせつ) | マラソン、野球、テニス | 繰り返しのストレスによって骨に細かいヒビが入る。初期は鈍い痛み。 |

| 脱臼(だっきゅう) | 柔道、バレーボール、サッカー | 関節が正常な位置からずれる。激しい痛みと腫れが現れる。 |

各外傷の発生原因とリハビリ計画への影響

同じ「ケガ」でも、その発生原因や身体への影響は異なるため、リハビリ計画も外傷ごとに異なります。たとえば、捻挫や靱帯損傷では関節の安定性回復を重視したリハビリメニューが必要です。一方で肉離れの場合は筋力強化や柔軟性向上を中心に進めます。また疲労骨折は完全な安静期間が重要となるなど、それぞれポイントがあります。

リハビリ計画への影響まとめ(簡易表)

| 外傷名 | リハビリで重視するポイント |

|---|---|

| 捻挫・靱帯損傷 | 関節の安定性・再発予防トレーニング |

| 肉離れ | ストレッチ・筋力強化・段階的な運動復帰 |

| 骨折・疲労骨折 | 適切な固定・段階的な負荷調整・日常動作訓練 |

| 脱臼 | 関節可動域拡大・周囲筋肉の強化・再発予防指導 |

ポイント解説:

このようにスポーツ外傷ごとに原因や特徴が異なるため、それぞれに合ったリハビリ計画を立てることが重要です。次回はそれぞれのケガに合わせた具体的なリハビリ方法について詳しくご紹介します。

2. リハビリテーションの基本的な考え方

スポーツ外傷のリハビリ計画は、受傷した部位や程度によって異なりますが、日本独自のリハビリ手法や多職種連携、そして患者中心のケアが重要なポイントとなります。

日本におけるリハビリテーションの特徴

日本では、古くから「チーム医療」の考え方が根付いており、医師・理学療法士・作業療法士・トレーナーなど多職種が協力して治療を進めます。また、和式運動療法や温泉治療など、日本特有のリハビリ手法も取り入れられています。

多職種連携の具体例

| 職種 | 主な役割 | 患者との関わり方 |

|---|---|---|

| 医師 | 診断・治療方針決定 | 全体管理と経過観察 |

| 理学療法士(PT) | 運動機能回復訓練 | 個別プログラム作成と指導 |

| 作業療法士(OT) | 日常生活動作訓練 | 生活に即したアドバイス |

| トレーナー/コーチ | 競技復帰サポート | 競技特性に合わせた調整 |

| 看護師/栄養士など | 健康管理・栄養指導 | 心身両面から支援 |

患者中心のケアとは?

日本では「患者さん自身が主体」となるケアを大切にしています。リハビリ計画作成時には、目標設定を一緒に行い、本人の希望やライフスタイルも考慮します。これによりモチベーション維持や早期回復につながります。

スポーツ外傷別リハビリ計画のポイント比較表

| 外傷例 | 主なリハビリ内容 | 日本独自の工夫点 |

|---|---|---|

| 捻挫(足首など) | 可動域訓練・筋力強化・バランス訓練 | 温熱療法やテーピング技術活用、多職種で予防指導実施 |

| 骨折(上肢・下肢) | 固定後の可動域拡大・筋力回復訓練・歩行訓練等 | 和式生活への対応策検討、日常動作再獲得支援重視 |

| 肉離れ/筋損傷 | P.R.I.C.E処置後ストレッチ・筋力強化段階的実施 | 患者ごとに目標設定し、精神面サポートも重視 |

| 靱帯損傷(膝など) | 可動域訓練・筋力強化・競技復帰プログラム作成等 | 本人と相談しながら段階的復帰計画を立案、多職種連携によるフォローアップ体制構築 |

まとめとして知っておきたいこと(このパート内で)

スポーツ外傷ごとに適切なリハビリ計画を立てるためには、日本ならではの多職種協働や患者参加型ケアが大きな役割を果たしています。今後も個人に寄り添ったサポート体制づくりが求められます。

3. 外傷別リハビリ計画の立て方

スポーツ外傷は種類によって治療やリハビリの進め方が大きく異なります。ここでは、骨折・捻挫・靭帯損傷といった代表的なスポーツ外傷ごとのリハビリ計画の違いやポイントについて、わかりやすく説明します。

代表的なスポーツ外傷とリハビリ計画

| 外傷名 | 主なリハビリ段階 | ポイント |

|---|---|---|

| 骨折 |

|

無理に動かさず、医師の指示を守ることが重要です。固定解除後は、徐々に可動域と筋力を回復させます。 |

| 捻挫 |

|

腫れや痛みが引いた後、柔軟性やバランス感覚を重点的に鍛えます。 |

| 靭帯損傷 |

|

靭帯は回復に時間がかかるため、段階を踏んで慎重に進めましょう。再受傷予防も大切です。 |

各外傷ごとのリハビリポイント解説

骨折の場合のポイント

日本では、骨折時にはまずギプスやシーネなどでしっかり固定することが一般的です。固定期間中は患部を安静に保ちつつ、血行促進のため他の部位を軽く動かすことも推奨されます。固定解除後は、徐々に関節の動きを広げたり、筋肉の衰えを防ぐ運動を始めます。焦らず段階的に進めることが大切です。

捻挫の場合のポイント

足首や手首など、日本人にも多い捻挫では、最初の数日間はRICE処置(Rest, Ice, Compression, Elevation)が基本です。その後、痛みが落ち着いてきたら可動域訓練やストレッチから始めます。バランストレーニングも取り入れ、再発しにくい体作りを心がけましょう。

靭帯損傷の場合のポイント

膝や足首の靭帯損傷は、スポーツ現場でもよく見られます。日本では医師や理学療法士と相談しながら、まずは炎症を抑えて安静にします。その後、関節の動きや筋力を少しずつ戻していきます。競技復帰にはテーピングやサポーター使用も選択肢となり、安全面にも注意しましょう。

まとめ:個別性と専門家への相談の重要性

同じスポーツ外傷でも、一人ひとり状態や回復スピードは異なります。不安があれば、日本国内で経験豊富な専門家(整形外科医・理学療法士など)に早めに相談しましょう。安全かつ確実な競技復帰につながります。

4. リハビリにおける目標設定とモチベーション維持

スポーツ外傷別の目標設定の工夫

スポーツ外傷ごとにリハビリ計画や目標設定の方法が異なります。日本では、患者さん自身の状況や希望を尊重しつつ、現実的かつ段階的な目標を立てることが大切です。たとえば、サッカーで膝の靭帯損傷をした場合は「歩行」「ランニング」「ボールタッチ」といった小さなステップに分けて、達成感を得ながら進めます。

| 外傷の種類 | 初期目標例 | 中期目標例 | 最終目標例 |

|---|---|---|---|

| 膝靭帯損傷 | 痛み軽減・可動域拡大 | 筋力回復・歩行安定 | 競技復帰・試合参加 |

| 肩脱臼 | 炎症コントロール | 可動域拡大・筋力強化 | 投球動作復帰 |

| 足首捻挫 | 腫れ軽減・歩行安定 | バランス練習開始 | ダッシュやジャンプ復帰 |

日本文化に根付いたモチベーションサポート方法

日本では「仲間意識」や「家族との絆」がモチベーション維持に重要な役割を果たします。例えば、リハビリ中も部活動のメンバーや友人からの応援メッセージを受け取ることで前向きな気持ちになります。また、「頑張ろう」という声掛けや、達成した際に皆で祝う文化も励みになります。

日常生活で取り入れやすいサポート方法一覧

| サポート方法 | 具体例 |

|---|---|

| 声掛け・励まし | 毎日の「お疲れ様」「よく頑張ったね」などの言葉かけ |

| 仲間との交流継続 | SNSやLINEグループで近況報告や励まし合いをする |

| 小さな達成のお祝い | 家族で好物の食事やケーキを用意して労う時間を作る |

| リハビリノート活用 | 日々できたことを書き出し、振り返って成長を実感する |

指導者や家族の役割について

指導者(監督やコーチ)は選手一人ひとりの状態を理解し、無理せず段階的に進めるよう配慮します。また、日本ならではの「和」の精神を生かし、個人だけでなくチーム全体で支える姿勢が求められます。家族も毎日の声掛けや送り迎え、食事面でサポートしながら心理的な安心感を与える存在です。

リハビリ成功へのポイント(役割別)

| 役割 | 具体的なサポート内容 |

|---|---|

| 指導者・コーチ | 回復状況に合わせた練習メニュー調整、精神面フォローアップ、小さな成功体験の共有促進など |

| 家族・保護者 | 日常生活での励まし、必要に応じて病院への付き添いや栄養管理、本人が落ち込んだ時の相談相手になることなど |

| 仲間・友人 | SNSや直接会った時のおしゃべり、一緒に過ごす時間で孤独感を減らすなど |

このように、日本独自のコミュニティ意識や家族支援は、スポーツ外傷別リハビリ計画でも非常に重要な要素となっています。周囲との協力関係を大切にしながら、一歩一歩着実に回復へ向かうことがポイントです。

5. 復帰に向けた社会復帰支援とフォローアップ

スポーツ現場でのサポート体制

スポーツ外傷からのリハビリテーションでは、選手が安全に競技へ復帰できるよう、スポーツ現場でのサポート体制が欠かせません。トレーナーやコーチ、医療スタッフとの連携が重要です。それぞれの役割を明確にし、コミュニケーションを取りながら進めることが早期復帰につながります。

サポート体制の例

| 関係者 | 主な役割 |

|---|---|

| トレーナー | リハビリメニューの作成・指導、身体機能のチェック |

| コーチ | 練習内容の調整、心理的サポート |

| 医師 | 医学的評価・治療方針決定、定期的な経過観察 |

| 家族・仲間 | 日常生活での支援、モチベーション維持 |

学校や地域での復帰支援

学生アスリートの場合、学校とも連携しながら復帰を目指します。教員や保健室スタッフなども協力し、無理なく段階的に運動量を増やすことが大切です。地域クラブや自治体によるサポートも活用しましょう。

学校・地域でできるサポート例

- 短時間からの練習参加許可

- 学業との両立への配慮

- 地域リハビリ施設との連携紹介

- 保護者向け相談窓口設置

再発予防のためのフォローアップの重要性

スポーツ外傷は再発しやすいため、復帰後もしっかりとしたフォローアップが不可欠です。定期的なメディカルチェックやフォーム指導、セルフケア方法の確認などを継続的に行いましょう。また、不安や悩みがある場合には専門家に早めに相談することも大切です。

フォローアップ内容例

| 時期 | 主な内容 |

|---|---|

| 復帰直後 | 再受傷予防トレーニング、痛みや違和感チェック |

| 1か月後〜数か月後 | パフォーマンス評価、フォーム改善指導、自己管理指導強化 |

| 長期フォローアップ | 定期検診、必要に応じた再評価・プログラム修正 |